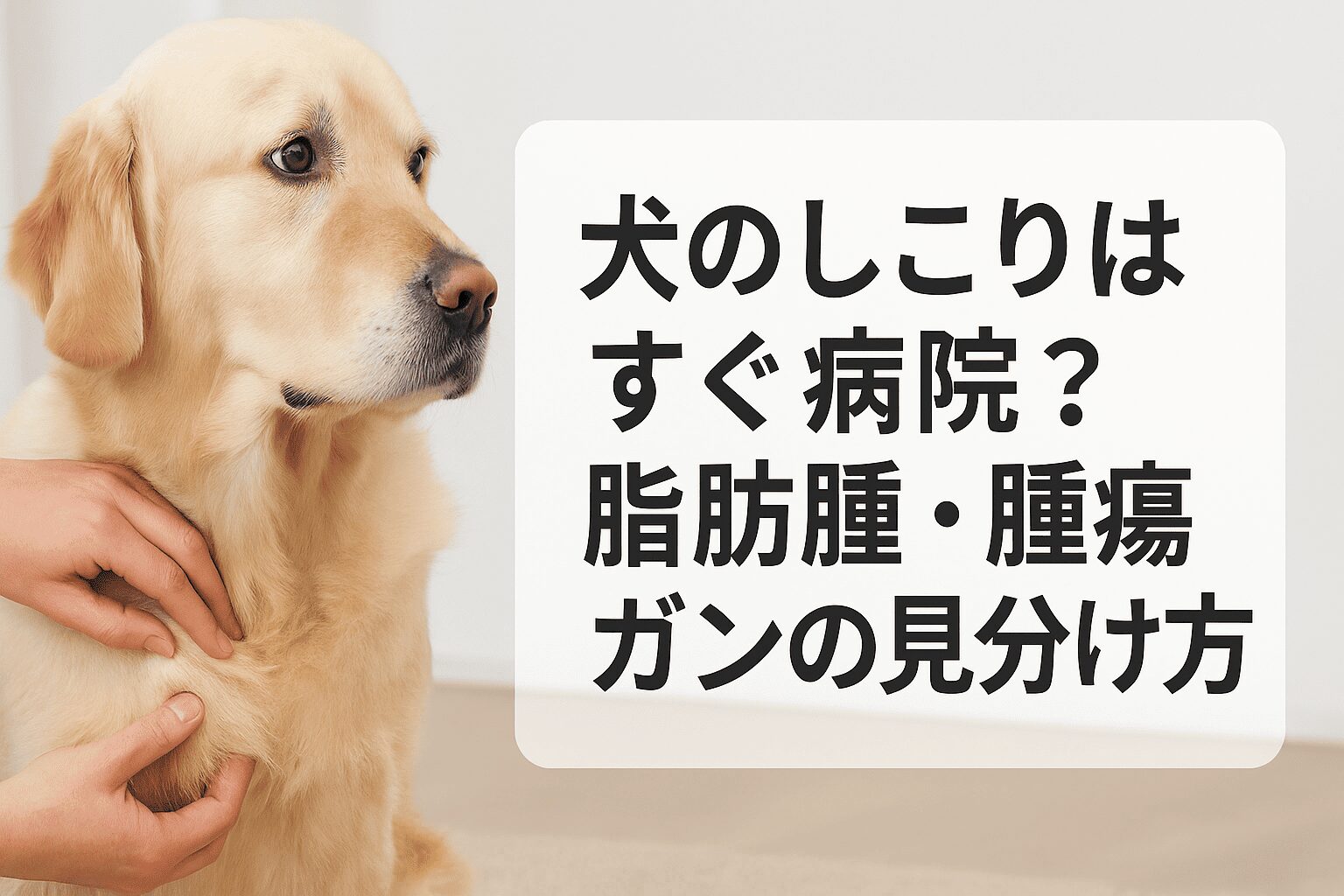

愛犬の体をなでていたとき、「あれ?こんなしこりあったっけ…?」と感じて、ドキッとしたことはありませんか?

触ると柔らかい?硬い?痛がる?それが命に関わる病気かどうか、すぐには判断できないからこそ、不安は募るものです。

しこりの正体は脂肪の塊かもしれませんし、良性の腫瘍のこともあります。けれど中には、悪性の腫瘍(ガン)が潜んでいるケースも。

大切なのは、「様子を見るべきなのか」「すぐ病院に行くべきなのか」を見誤らないことです。

このページでは、犬のしこりの見分け方と考えられる原因、動物病院へ行く判断基準をわかりやすく解説します。

獣医師の診断が必要なケース、家庭でのチェックポイントなども紹介していますので、「このままでいいのか不安」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

犬のしこりを見つけたとき、まず確認すべきこと

愛犬の体にしこりを見つけたとき、まずやるべきことは冷静に観察することです。

焦って自己判断をする前に、いくつかのポイントをチェックすることで、危険度の目安が見えてきます。

STEP1:しこりの大きさ・位置・数をチェック

まず、しこりの「大きさ」「体のどの部位にあるか」「いくつあるか」を確認しましょう。

-

大きさが1cm未満で変化がなければ経過観察も可能ですが、急に大きくなる場合は要注意。

-

部位としては、わきの下・首まわり・脚の付け根などにできやすい傾向があります。

-

数が複数ある場合は、脂肪腫や皮膚疾患の可能性もあれば、腫瘍が転移しているケースもあります。

どんなに小さなしこりでも、今後の変化を追えるように日付・サイズ・場所を記録しておくことが大切です。

STEP2:触ると痛がる?嫌がる?性質の把握が第一歩

次に、触ったときの反応やしこりの感触を確認します。

-

触ると嫌がる・キャンと鳴く → 痛みを伴っている可能性あり。炎症や神経の近くの異常も考えられます。

-

しこりが柔らかく、動く → 脂肪腫などの良性腫瘍に多い傾向。

-

硬くて動かない → 悪性腫瘍や内部で癒着している可能性あり。

ただし、感触だけで良性・悪性の判断は不可能です。あくまで目安として考えましょう。

STEP3:熱がある、赤い、破れている場合はすぐ受診

しこりのまわりが赤く腫れている、熱を持っている、出血している、膿が出ているなどの症状がある場合は、炎症や感染、腫瘍の壊死の可能性も。

このようなケースでは、時間を置かずに動物病院へ行くのが鉄則です。特に高齢犬や、しこりが急に現れた場合は注意が必要です。

まずは「記録」と「観察」から

しこりを見つけたとき、真っ先に「ガンかも…」と不安になるのは当然のこと。

ですが、大切なのは“見極め”と“タイミング”です。

スマホで写真を撮っておいたり、日ごとの変化をメモしたりといった「見える化」が、その後の診断に大きく役立ちます。

次章では、具体的にどんな「しこり」が見つかりやすいのか、代表的な種類と特徴をご紹介していきます。

よく見られる“犬のしこり”の種類とは?

犬の体にできるしこりには、良性のものから命に関わる悪性腫瘍まで、さまざまな種類があります。

「硬いから危ない」「柔らかいから安心」といった単純な見分けは難しく、それぞれの特徴を知っておくことが重要です。

ここでは、動物病院でよく診断されるしこりの代表例を紹介します。

脂肪腫(しぼうしゅ)──中高齢犬に多い、良性のしこり

脂肪細胞が増殖してできる良性腫瘍で、特に中~高齢の犬に多く見られます。

特徴は以下の通りです:

-

やわらかく、指で押すと動く感触

-

痛がる様子はほとんどなく、皮膚の下にぷよっと存在

-

時間をかけてゆっくり大きくなる

命に関わるものではありませんが、巨大化して動きを妨げるケースもあるため、場所やサイズによっては手術が必要になることもあります。

組織球種──若い犬に多いが自然に消えることも

特に2歳以下の若い犬に多く、突然ポンと現れる赤みを帯びた丸いしこりです。

-

直径1~3cm程度、表面が赤く盛り上がる

-

顔や脚などの露出部にできやすい

-

通常、数週間~数カ月で自然に消える

自然消失することも多いですが、見た目が腫瘍と似ているため、初見では動物病院での判断が必要です。

表皮嚢胞(ひょうひのうほう)──袋状に皮脂がたまる良性のしこり

皮膚の下にできる皮脂のかたまりで、触るとコリコリした感触があります。

-

中央に小さな黒点(毛穴のような開口部)が見えることも

-

時折、破裂して白い膿のようなものが出てくる

-

衛生管理が悪いと炎症を起こすことも

清潔に保てば大きな問題にはなりませんが、破裂や感染で痛がるようなら処置が必要です。

悪性腫瘍(がん)──進行が早く命に関わるケースも

最も注意が必要なのが、悪性腫瘍(ガン)です。

しこりの中には、このタイプが紛れていることもあります。

-

硬く、境界があいまいで、動きにくい

-

周囲の組織に食い込んで癒着していることが多い

-

短期間で急激に大きくなる傾向

代表的なものに肥満細胞腫、線維肉腫、乳腺腫瘍、リンパ腫などがあり、早期発見と治療が生存率に直結します。

しこりの正体は見た目や触り心地だけでは判断できない

「柔らかいから大丈夫」「動くから安心」という判断だけでは、見逃してしまうリスクもあります。

特に短期間でサイズが変化するしこりや、高齢犬に新たにできたしこりは、どんな性質でも一度は病院で診てもらいましょう。

良性と悪性の見分け方はある?獣医の視点で解説

犬のしこりを見つけたとき、多くの飼い主が知りたいのは「これはガンなのか、それとも放っておいていいものなのか?」という判断です。

しかし、しこりの見た目や触った感触だけで“良性”か“悪性”かを見分けるのは非常に困難です。

ここでは、判断の目安となるポイントと、動物病院での診断方法を解説します。

触った感触だけでは判断できない理由

しこりが柔らかいと「脂肪腫かな?」と安心したくなりますが、柔らかくても悪性腫瘍であるケースは存在します。

一方で、硬くて動かないからといって、必ずしも悪性とも限りません。

-

悪性でも脂肪腫のように柔らかいことがある

-

良性でも長年の癒着で硬く感じることがある

-

位置(筋肉内、皮下など)によって感触は変わる

つまり、触感だけでの自己判断は、誤診と手遅れのリスクを伴うのです。

成長スピード・形・境界の明瞭さが判断材料に

とはいえ、飼い主が経過観察できる要素もあります。

以下の点に注目してください。

| 観察ポイント | 良性に多い傾向 | 悪性に多い傾向 |

|---|---|---|

| 成長スピード | 数カ月かけてゆっくり | 数日~数週間で急激に増大 |

| 境界線 | 明瞭で丸みを帯びる | 不明瞭でいびつな形 |

| 動き | 皮膚の下でよく動く | 固定されていて動かない |

| 色・出血 | 皮膚と同じ色、変化なし | 赤み・出血・潰瘍がある |

獣医師が行う診断方法とは?

動物病院では、しこりの性質を正確に診断するために以下のような検査が行われます。

針吸引細胞診(FNA)

-

細い注射針をしこりに刺して、内部の細胞を採取

-

採取した細胞を顕微鏡で観察し、脂肪腫か腫瘍かの判断が可能

-

診察当日に結果が出ることもある

生検(バイオプシー)

-

局所麻酔をかけて、しこりの一部を切り取る

-

組織の構造を詳しく調べて良性・悪性の確定診断

画像診断(エコー、レントゲン、CT)

-

しこりの内部構造や、転移の有無を確認

-

特に悪性の疑いがある場合、全身の状態もチェックする

これらの診断を経て、初めてしこりの「正体」が明確になります。

外見や感触に頼るのではなく、“確実な情報”を得ることが愛犬を守る第一歩なのです。

「なんとなく大丈夫そう」は一番危ない

犬は言葉で痛みや違和感を伝えられません。

だからこそ、「なんとなく良性っぽいから…」という思い込みは非常に危険です。

一見無害に見えるしこりの中に、確実に悪性の腫瘍は混ざっています。

「もしものときに後悔しないために」、小さな変化を見逃さず、客観的な診断に頼ることが何より大切です。

次章では、どのようなしこりなら様子見でもいいのか、逆にすぐ動物病院へ行くべきパターンは何かについて、さらに具体的に解説していきます。

動物病院へ行くタイミングの判断基準

犬にしこりを見つけたとき、多くの飼い主が「これは様子を見てもいいのか」「今すぐ病院に行くべきか」で迷います。

実際、すべてのしこりが即受診を必要とするわけではありませんが、見極めを誤ると手遅れになるケースもあるため注意が必要です。

ここでは、動物病院へ連れて行くべきか判断するための具体的な基準を紹介します。

「1週間様子を見る」は本当に安全?

「もう少し様子を見よう」「たぶん大丈夫」という判断をする前に、“変化の兆し”があるかどうかに注目してください。

以下の変化がある場合、“1週間様子を見る”はリスクになり得ます。

-

触るたびにサイズが大きくなっている

-

硬く、皮膚に癒着しているような感触がある

-

短期間で赤く腫れてきた、出血がある

-

愛犬がその部位を気にして舐めたり、触ると怒る

これらは悪性の可能性や炎症の兆候であり、様子見よりも診察を優先すべきサインです。

病院へ行くべき具体的なケース

以下のようなしこりを発見した場合は、迷わず受診が推奨されます。

-

1cm以上のしこりで、触っても動かない

-

数日で急激に大きくなった

-

出血・膿・破裂などの異常がある

-

犬が急に元気をなくした・食欲が落ちた

-

乳腺や睾丸付近にできたしこり(ホルモン性腫瘍の可能性)

また、高齢犬に新たにできたしこりは、たとえ無症状でも一度は検査を受けることをおすすめします。

受診前にやっておくとよいこと

スムーズな診察のために、飼い主が事前にできることもあります。

-

スマホでしこりの写真を撮っておく(発見日からの記録も)

-

大きさや硬さの変化を日ごとに記録する

-

他にも似たしこりがないか、全身を一度チェックしておく

-

病院では緊張して動くこともあるため、位置は明確に伝えられるように

これらの情報が、獣医師の判断を大きく助けます。

「念のため」の受診が、未来の命を守る

「こんな小さなしこりで病院に行っていいのかな?」と迷う気持ちは当然です。

でも、たった1回の診察で安心できるなら、それは“無駄”ではなく“最善”の選択です。

特に犬は、体の異変を隠そうとする動物です。

見た目で元気そうに見えても、体の中では進行している病気があるかもしれません。

次章では、検索でもよく見られる「犬のしこりに関する具体的な疑問や誤解」に答えるQ&Aをお届けします。

犬のしこりに関するQ&A

しこりに関する情報を調べていると、「これはどうなの?」「うちの子のケースは…」と、細かな疑問が次々と出てくる方も多いはず。

ここでは、実際によく検索されている質問や、飼い主が陥りやすい誤解についてQ&A形式で明確に答えていきます。

Q1. しこりを押したら潰れてしまった…大丈夫?

しこりの中には「表皮嚢胞(ひょうひのうほう)」のように、内部に皮脂や膿をためた袋状のものがあります。

強く押すと破裂し、中から白い膿のようなものが出ることもありますが、自己処理はおすすめできません。

-

感染リスクが高まる

-

炎症が広がり、傷口が悪化することも

-

本当に安全なしこりかの判断もできなくなる

潰れてしまった場合でも、できるだけ早めに動物病院で診察を受けることが大切です。

Q2. 同じ場所に何度もしこりができるのはなぜ?

繰り返し同じ場所にしこりができる場合、以下のような原因が考えられます

-

表皮嚢胞などが再発している

-

脂肪腫が残っていて、再び肥大化

-

組織に慢性的な刺激や炎症が起きている

また、まれに悪性腫瘍が取りきれず再発しているケースもあります。

同一部位での再発は“体質”と片づけず、獣医師の判断を仰ぐべきサインと捉えましょう。

Q3. 高齢犬にできたしこりは全部がんですか?

高齢になると、体内の細胞代謝が変わるためしこりができやすくなるのは確かです。

ただし、すべてが悪性とは限らず、脂肪腫や嚢胞などの良性しこりも多く見られます。

とはいえ、以下の特徴がある場合は慎重な検査が必要です

-

短期間で大きくなっている

-

しこりが硬く、皮膚や筋肉に癒着して動かない

-

出血や潰瘍を伴っている

高齢犬は悪性腫瘍のリスクも高いため、「年だからしょうがない」ではなく、年齢に応じた早期診断が命を守ります。

Q4. しこりの場所によって危険度は違いますか?

はい、できる場所によってリスクが異なることがあります。

特に注意が必要なのは以下の部位です

-

乳腺付近のしこり(乳腺腫瘍:悪性率が高い)

-

リンパ節の腫れ(リンパ腫などの血液系腫瘍の可能性)

-

内臓に近い部位での異常な膨らみ(皮下でない場合は要注意)

逆に、背中や脇腹などにできる脂肪腫は、比較的良性であることが多いです。

ただし、どの部位であっても急な変化があれば医師の診断が必要です。

Q5. 手術が必要になるのはどんなとき?

以下のような条件に該当する場合、獣医師が外科手術を提案するケースがあります

-

しこりが急成長し、悪性の疑いがある

-

場所的に生活に支障をきたしている(関節付近など)

-

病理検査で悪性腫瘍と診断された

-

しこりが炎症や感染を繰り返す

手術を回避できる良性のしこりもありますが、見た目や感触だけで「切らなくていい」と自己判断するのは危険です。

Q&Aを通して見えてくるのは、「自己判断」の限界

どの質問にも共通しているのは、見た目・触感・症状だけでは判断しきれないという現実です。

だからこそ、不安を感じたらその感覚を信じて、獣医師の力を借りることが一番確実な対処法です。

次章では、日々の暮らしの中で飼い主ができるしこりの予防と早期発見のための習慣について紹介していきます。

飼い主ができる予防と日常のチェック法

犬のしこりは、完全に防ぐことは難しいかもしれません。

しかし、早期に見つけ、早期に対応できれば、愛犬の命を守る可能性は大きく高まります。

そのためには、飼い主の日々の「観察とケアの習慣」が何よりも重要です。

ここでは、しこりの早期発見と予防に役立つ日常のチェックポイントをご紹介します。

月に一度の「全身チェック」を習慣にしよう

犬は、痛みや違和感を表に出すのが苦手な動物です。

だからこそ、飼い主の“触れる習慣”がしこりの早期発見に直結します。

全身チェックのポイント

-

頭からしっぽの先まで、優しくなでるように撫でて触る

-

特にしこりができやすい部位:

-

首まわり

-

わきの下

-

脚の付け根

-

乳腺部(特に未避妊のメス)

-

-

しこりだけでなく、左右差・熱感・皮膚の変色にも注目

チェックの際は、犬がリラックスしている時間(就寝前や遊びの後)を選ぶと、より自然に行えます。

しこり予防に役立つ生活習慣とは?

しこりの発生は完全にはコントロールできませんが、健康な体づくりが病気の予防には不可欠です。

-

バランスの取れた食事

抗酸化作用のある栄養素(ビタミンE、オメガ3脂肪酸)を取り入れることで、細胞の劣化を抑える効果も。 -

適度な運動

代謝を保つことで、脂肪の蓄積や老化による細胞異常の抑制に役立ちます。 -

皮膚を清潔に保つ

汚れや皮脂が溜まりすぎると、皮膚の嚢胞や炎症を起こしやすくなります。

また、避妊・去勢を検討している場合は、ホルモンに関連した腫瘍のリスクが減ることもありますので、獣医師に相談してみるのもよいでしょう。

「いつもと違う」を見逃さない感覚を養う

-

触ったときの感触が少し違う

-

抱っこのときに嫌がる

-

毛づやが落ちている

-

特定の場所を頻繁に舐める・噛む

このような「小さな変化」に気づける感覚が、最大の予防策です。

異変を察知する力は、日々のスキンシップと観察の積み重ねによって自然と育っていきます。

「プロの目」と「飼い主の手」で守る健康

しこりは、早期発見できれば多くのケースで適切な対処が可能です。

獣医師の診断に頼るのは当然のことですが、それ以上に、毎日そばにいる飼い主が気づいてあげられるかどうかがカギになります。

しっぽを振ってそばにいるその子の体に、今日からちょっとだけ意識を向けてみてください。

あなたのその「気づき」が、何よりの医療になります。

まとめ:迷ったら、迷わず獣医師へ

犬のしこりは、見た目や触り心地だけでは判断がつきません。

脂肪腫のように無害なものもあれば、命に関わる悪性腫瘍が紛れていることもあります。

ですが、不安にかられてネットを見続けたり、様子見を続けたりするよりも、「獣医師に一度診てもらう」ことで、確かな安心と正しい選択肢が手に入ります。

この記事でお伝えした大切なポイントは、

-

しこりの大きさ・位置・硬さ・変化はすぐ記録を

-

成長が早い・出血・痛がる等があれば即受診を

-

脂肪腫・嚢胞・腫瘍など、見た目が似ていても性質は全く異なる

-

自己判断では見落としや手遅れになることも

-

月1回の触診と、生活習慣の見直しが早期発見のカギ

犬は、自分の不調を言葉にすることができません。だからこそ、毎日一緒にいるあなたの目と手が、何よりも頼れる“健康センサー”です。

「いつもと違う」と感じたら、どうかその感覚を信じてください。迷ったら、迷わず動物病院へ。

その一歩が、愛犬の未来を変えることもあるのです。